Вопрос 1 из 10

Кто был первым руководителем НИВЦ МГУ?

1. Березин Иван Семёнович

2. Гребеников Евгений Александрович

3. Репин Владимир Михайлович

4. Воеводин Валентин Васильевич

Правильный ответ: Березин Иван Семёнович

Березин Иван СемёновичВычислительный центр Московского государственного университета был создан в 1955г. на базе отдела Вычислительных машин Механико-математического факультета. Это был первый вычислительный центр в системе вузов и один из первых в нашей стране вообще.

Организатором и первым директором Вычислительного центра стал профессор МГУ Иван Семёнович Березин. И.С.Березин не только создал ВЦ, но и на долгие годы определил стиль его работы и традиции.

Список директоров НИВЦ МГУ:

1955 – 1970 гг. Березин Иван Семёнович, профессор

1970 – 1978 гг. Воеводин Валентин Васильевич, академик

1978 – 1987 гг. Гребеников Евгений Александрович, профессор

1987 – 1998 гг. Репин Владимир Михайлович, доцент

1998 - 2019 гг. Тихонравов Александр Владимирович, профессор

2019 – до н.в. Воеводин Владимир Валентинович, член-корреспондент РАНВопрос 2 из 10

На какой машине производился расчёт запусков первых спутников, ракет к Луне, первого пилотируемого полета в космос Ю.А. Гагарина?

1. ЭВМ «Сетунь»

2. ЭВМ М-20

3. ЭВМ «Стрела»

4. ЭВМ БЭСМ-4Правильный ответ: ЭВМ «Стрела»

ЭВМ «Стрела»1958 г. – начало широкомасштабных работ по программе освоения космоса: расчёт запусков первых спутников, ракет к Луне, первого пилотируемого полёта в космос Ю.А.Гагарина

1956 г., декабрь – ввод в эксплуатацию вычислительной машины «Стрела». ЭВМ «Стрела» – первая отечественная серийная вычислительная машина с производительностью около 2000 операций в секунду.

В МГУ был установлен один из первых экземпляров этой машины.

1959 г. – ввод в эксплуатацию экспериментального образца вычислительной машины «Сетунь». ЭВМ «Сетунь» – разработанный в МГУ первый в мире компьютер, основанный на троичной системе счисления; главный конструктор Н.П. Брусенцов. В 1961 г. вычислительная машина «Сетунь» была запущена в серийное производство.

1961 г., май – ввод в эксплуатацию вычислительной машины М-20.

1966 г. – ввод в эксплуатацию вычислительной машины БЭСМ-4, приуроченный к проведению международного математического конгресса.Вопрос 3 из 10

На какой машине была создана первая Автоматизированная Информационная Система (АИС) «Абитуриент» для внедрения в практику работы приёмных комиссий факультетов МГУ?

1. ЭВМ «Сетунь»

2. ЭВМ «Чебышёв»

3. ЭВМ «Минск-22»

4. ЭВМ БЭСМ-6Правильный ответ: ЭВМ БЭСМ-6

1968 г. – ввод в эксплуатацию вычислительной машины БЭСМ-6.

1971 г. – НИВЦ выступает с инициативой создания Информационных систем Московского университета; ввод в эксплуатацию первых систем учебного комплекса МГУ; создание в НИВЦ лаборатории информационных систем.

Проектирование системы «Абитуриент» было проведено под руководством академика А.Н. Тихонова и профессора В.В. Воеводина.

1972 г., июль – внедрение АИС «Абитуриент» на мехмате, ВМК и физическом факультетах.

1973 г., июль – внедрение АИС «Абитуриент» на всех естественных факультетах.

1974 г. – начало промышленной эксплуатации в НИВЦ АИС «Зарплата» для обеспечения функционирования подразделений Московского университета.

1975 г. – ввод в эксплуатацию второй БЭСМ-6, объединение двух БЭСМ-6 в двухмашинный комплекс с общими дисками.

1975 г., июль – внедрение АИС «Абитуриент» на всех факультетах МГУ.

1976 г. – начало поэтапного ввода на факультетах МГУ АИС «Студент».К концу 70-х годов в НИВЦ функционировали следующие информационные системы:

— АИС «Абитуриент», которая к этому времени полностью вросла в приёмную кампанию и существенно расширила свою функциональность;

— АИС «Студент», предназначенная для учёта успеваемости и контроля за движением контингента студентов;

— АИС «Преподаватель и научный работник», осуществляющая учёт основных категорий работников Московского университета;

— АИС «Партучёт», с помощью которой вёлся учёт в партийной организации МГУ;

— АИС «Диспансеризация», служившая для ведения статистической отчётности о заболеваемости студентов и сотрудников МГУ;

— АИС «Зарплата», которая вела учёт и начисление заработной платы для нескольких факультетов МГУ;

— АИС «Основные средства», помогавшая Центральной бухгалтерии МГУ вести бухгалтерский учёт основных средств;

— АИС «Склад», предназначенная для ведения количественно-суммового учёта материальных ценностей на центральных складах МГУ;

— АИС «Кредиторы и дебиторы», позволявшая вести учёт и контроль за расчётами с кредиторами и дебиторами МГУ;

— АИС «Базы отдыха», служащая для учёта и контроля реализации путёвок в санатории, дома и базы отдыха, пионерский лагеря и пр.;

— АИС «Финансовое состояние МГУ», созданная по просьбе ректора МГУ академика А.А. Логунова с целью регулярного мониторинга финансового состояния Московского университета.Стоит также упомянуть АИС «Научно-исследовательская работа (НИР)», созданную лабораторией математического обеспечения на БЭСМ-6 по просьбе научного отдела ректората МГУ для учёта открытия, закрытия, перерегистрации тем НИР и анализа научной деятельности факультетов и НИИ МГУ, но по ряду причин технического характера так и не запущенную в промышленную эксплуатацию.

Вопрос 4 из 10

В июне 2021 года была опубликована 57-ая редакция списка 500 наиболее мощных суперкомпьютеров мира Top500. Кто лидировал в суперкомпьютерной гонке?

1. Sunway TaihuLight из Китая

2. «Ломоносов-2» из России

3. Fugaku из Японии

4. Summit из СШАПравильный ответ: суперкомпьютер Fugaku из Японии

суперкомпьютер Fugaku из Японии28 июня 2021 года была опубликована 57-ая редакция списка 500 наиболее мощных суперкомпьютеров мира Top500.

На первом месте списка японский суперкомпьютер Fugaku. Система Fugaku, разработанная Riken и Fujitsu, имеет результат теста HPL 442 Pflop / s. Этот показатель в 3 раза превосходит Summit. Машина основана на специализированном процессоре ARM A64FX от Fujitsu. Более того, при единичной или ещё более пониженной точности, которая часто используется в машинном обучении и ИИ, пиковая производительность Fugaku на самом деле превышает экзафлоп. Такое достижение побудило некоторых представить эту машину как первый суперкомпьютер Exascale. Fugaku уже продемонстрировал этот новый уровень производительности в новом тесте HPL-AI со скоростью 2 Eflop / s.

На втором месте списка остался американский суперкомпьютер Summit производства IBM на базе процессоров Power9 и графических ускорителей NVIDIA Tesla V100, установленный в Oak Ridge National Laboratory (ORNL), чья пиковая производительность равна 200.8 PFlop/s, а производительность на тесте Linpack - 148.6 PFlop/s.

На третьем месте списка остался суперкомпьютер Sierra, установленный в Lawrence Livermore National Laboratory, построенный по, практически, той же архитектуре, что и Summit, чья производительность на тесте Linpack равна 94.6 PFlop/s.

На четвёртом месте списка суперкомпьютер Sunway TaihuLight с показателем 93 пфлоп / с., система, разработанная Национальным исследовательским центром параллельной вычислительной техники и технологий Китая (NRCPC) и установленная в Национальном суперкомпьютерном центре в Уси, что в китайской провинции Цзянсу.

РОССИЙСКИЕ СУПЕРКОМПЬЮТЕРЫ

В 57-й редакции списка 500 наиболее мощных суперкомпьютеров мира Top500 Россия представлена тремя системами (двумя в предыдущей редакции).

На 62-ое место списка с 40-го опустился суперкомпьютер «Кристофари» производства NVIDIA, установленный в Сбербанке, чья пиковая производительность составляет 8.79 PFlop/s, а производительность на тесте Linpack – 6.67 PFlop/s.

На 200-ое место списка со 158-го опустился суперкомпьютер «Ломоносов-2» производства компании «Т-Платформы», установленный в Научно-исследовательском вычислительном центре МГУ имени М.В.Ломоносова, чья пиковая производительность составляет 5.5 PFlop/s, а производительность на тесте Linpack – 2.48 PFlop/s.

В ноябре 2014 года Суперкомпьютер «Ломоносов-2» занял 22 место в рейтинге 500 самых мощных вычислительных систем в мире. В июле 2020 года – 130 место.

На 241-ом месте списка оказался новый суперкомпьютер MTS GROM производства NVIDIA, установленный в #CloudMTS, чья пиковая производительность составляет 3.01 PFlop/s, а производительность на тесте Linpack – 2.26 PFlop/s.

Напоминаем, что быстродействие суперкомпьютеров измеряется в количестве арифметических операций в секунду над вещественными данными, представленными в форме с плавающей точкой

Мега (Mega) – 1 000 000 (миллион)

Гига (Giga) – 1 000 000 000 (миллиард)

Тера (Tera) – 1 000 000 000 000 (триллион)

Пета (Peta) – 1 000 000 000 000 000 (квадриллион) = 10 15

Экса (Exa) - 1 000 000 000 000 000 000 (квинтиллион) = 10 18

Эксафлопсное быстродействие суперкомпьютеров совершенно необходимо, когда термоядерный синтез окажется готов к переходу из лабораторий в энергетику.

В России планируется создание эксафлопсного суперкомпьютера. О начале создания экзафлопсной концепции стало известно ещё в начале 2011 г. Ранее источник в «Росатоме» рассказывал, что экзафлопсный суперкомпьютер предположительно будет установлен на одной из площадок «Росатома», скорее всего – в Ядерном Центре в Сарове (РФЯЦ-ВНИИЭФ).Вопрос 5 из 10

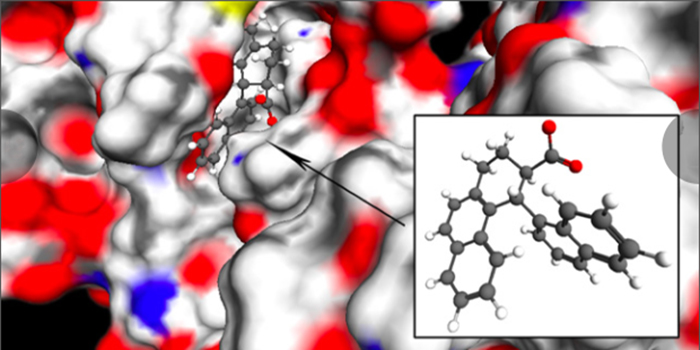

На картинке изображено блокирование активного центра белка-мишени лигандом.

В какой лаборатории НИВЦ МГУ занимаются этими вопросами?

1. Лаборатория Вычислительного эксперимента и моделирования – Зав.лаб. Тихонравов А.В.

2. Лаборатория Математического моделирования – Зав.лаб. Смирнов А.В.

3. Лаборатория Вычислительных систем и прикладных технологий программирования – Зав. лаб. Сулимов В.Б.

4. Лаборатория Разработки систем автоматизации обработки изображений – Зав.лаб. Гончарский А.В.Правильный ответ: 3. Лаборатория Вычислительных систем и прикладных технологий программирования.

Зав. лаб. Сулимов В.Б.Лаборатория Вычислительных систем и прикладных технологий программирования под руководством заведующего лабораторией Сулимова Владимира Борисовича занимается задачами поиска новых лекарственных препаратов путём моделирования межмолекулярных и внутримолекулярных взаимодействий между белками и низкомолекулярными соединениями., а также разработкой экспертных систем и методов прогнозирования исходов различных заболеваний.

В 2019 г. Сулимову Владимиру Борисовичу была присуждена премия имени М.В. Ломоносова за научные работы I степени за цикл работ «Разработка и применение методов молекулярного моделирования для создания лекарств».

Главным направлением моделирования является разработка новых ингибиторов для заданных белков-мишеней (докинг).

РАЗРАБОТКА ИНГИБИТОРОВ – ОСНОВА НОВЫХ ЛЕКАРСТВ

1. Блокирование белка-мишени, отвечающего за развитие заболевания, излечивает болезнь.

2. Связывание молекулы (лиганда) с активным центром белка-мишени блокирует его работу.

3. Программы докинга позиционируют лиганды в активный центр белка-мишени и вычисляют энергию связывания белок-лиганд.

4. Для лучших по энергии связывания молекул проводятся эксперименты in vitro, подтверждающие блокирование заданного белка-мишени.

5. Блокирующие белок молекулы называются ингибиторами, на их основе создают новые лекарства.

6. Парадигма докинга: лиганд связывается в активном центре белка вблизи глобального минимума энергии системы белок-лиганд.

7. Энергию связывания лучших после докинга молекул уточняют методами квантовой-химии.

8. Использование суперкомпьютеров позволяет проводить поиск кандидатов в ингибиторы среди десятков тысяч молекул-лигандов.Применение докинга снижает временные и финансовые затраты на создание новых лекарств.

Другим актуальным направлением исследований лаборатории является создание новых материалов с заданными свойствами: компьютерные методы позволяют моделировать новые полимеры и супрамолекулы, а также оптически активные центры и изучать их свойства, чтобы применять в дальнейшем в различных областях полупроводниковой электроники, фотоники и оптоэлектроники.

Вопрос 6 из 10

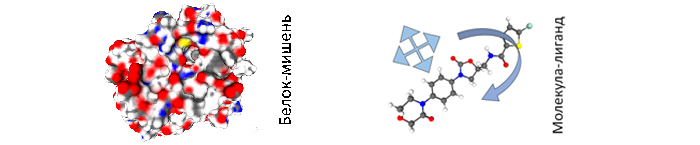

Какой из журналов, показанных на картинке, был основан Научно-исследовательским вычислительным центром МГУ им. М.В. Ломоносова в 2000 г.?

1. Информационные технологии и вычислительные системы

2. Математическое моделирование

3. Вычислительные методы и программирование

4. Вычислительные технологии

Правильный ответ: 3. Вычислительные методы и программирование

Вычислительные методы и программированиеhttps://rcc.msu.ru/ru/zhurnal-vychislitelnye-metody-i-programmirovanie

Электронный научный журнал «Вычислительные методы и программирование» основан Научно-исследовательским вычислительным центром МГУ им. М.В. Ломоносова в 2000 г. Инициатором создания и главным редактором научного журнала являлся А.В.Тихонравов (директор НИВЦ МГУ с 1998 по 2019 гг.).

Журнал предназначен для оперативной публикации научных и практических результатов, полученных в области вычислительной математики и её приложений и в области разработки численного программного обеспечения (numerical software).

Название журнала на английском языке: «Numerical Methods and Programming».

Журнал выходит с 2000 года с периодичностью 4 выпуска в год (с 2006 г.).

Принимаются к публикации статьи на русском и английском языках.

Для авторов публикация статей бесплатна.Журнал зарегистрирован в Федеральном агентстве по печати и массовым коммуникациям как средство массовой информации — научное электронное периодическое издание (свидетельство о регистрации Эл № 77-4356, ISSN 1726-3522).

Включён в Перечень ВАК ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание учёных степеней доктора и кандидата наук.

Включён в библиографическую базу данных RSCI Web of Science, в состав ядра РИНЦ и в Общероссийский математический портал MathNet.Ru.

Статьям, публикуемым в журнале, присваивается doi (c 2015 года).Вопрос 7 из 10

Научно-Исследовательский Вычислительный Центр МГУ прошёл сложный путь и ряд реорганизаций, получив свой нынешний статус. В разное время он входил подразделением в организации, чьи эмблемы приведены на рисунке.

В состав какой из них он никогда не входил?

1. знак

2. знак

3. знак

4. знак

Правильный ответ: 2. Физический факультет МГУ

Научно-Исследовательский Вычислительный Центр МГУ никогда не был подразделением Физического факультета МГУ. Он входил в состав:

Механико-Математический факультет МГУ

В 1949 г. на Механико-Математическом факультете МГУ была создана кафедра Вычислительной математики. Её первым заведующим стал профессор Б.М.Щигалев.

В 1952 г. руководить кафедрой Вычислительной математики стал академик С.Л.Соболев. В 1958 г. Сергей Львович был назначен директором Института математики Сибирского отделения АН.

После переезда Механико-Математического факультета в новое здание на Ленинских горах при кафедре Вычислительной математики был создан в 1954 г. отдел вычислительных машин, руководство которым было поручено доценту И.С.Березину.

В 1955 г. по инициативе ректора МГУ академика И.Г.Петровского на базе отдела вычислительных машин был создан Вычислительный центр. Его заведующим стал Иван Семёнович Березин (1955–1970 гг.).

ВЦ стал быстро оснащаться вычислительной техникой. Уже в декабре 1956 г. в ВЦ была введена в эксплуатацию вычислительная машина «Стрела», в мае 1961 г. – машина М-20. В 1966 г., появилась ЭВМ БЭСМ-4, а в 1968 г. на смену машине «Стрела» пришла самая высокопроизводительная отечественная ЭВМ того времени – БЭСМ-6.

Коллектив ВЦ пробовал силы в создании собственной вычислительной техники. В 1959 г. в эксплуатации находился экспериментальный образец малой ЭВМ «Сетунь» – первой в стране машины, выполненной на безламповых элементах, и первой в мире, работавшей в троичной системе счисления. «Сетунь» была спроектирована и изготовлена в ВЦ, её главным конструктором был Н.П.Брусенцов, работы по созданию математического и программного обеспечения выполнялись под руководством Е.А.Жоголева. С 1961 г. машина «Сетунь» пошла в серию.

Факультет Вычислительной Математики и Кибернетики МГУ

В 1960 г. кафедру Вычислительной математики возглавил выдающийся учёный нашего времени Андрей Николаевич Тихонов. Под общим руководством А.Н.Тихонова и И.С.Березина в 1960-х гг. ВЦ МГУ стал одним из наиболее крупных и передовых центров в СССР. Численность его сотрудников приближалась к 400 человек. Его услугами пользовались не только все естественные факультеты и институты МГУ (НИИ Механики, НИИЯФ, ГАИШ), но и некоторые гуманитарные факультеты.

Осознав вызовы времени, А.Н.Тихонов выдвинул предложение об образовании на Механико-Математическом факультете отделения Вычислительной математики (наряду с уже существовавшими отделениями Математики и Механики). Это означало возможность раздельного приёма при наборе на первый курс, автономию при формировании учебных планов и программ всего цикла обучения. Но предложение в тот момент не нашло понимания у руководства факультета и МГУ.

Тогда А.Н.Тихонов выступил с идеей создания нового факультета. Активным сторонником этой идеи стал Президент АН СССР академик М.В.Келдыш, затем её принял и ректор МГУ академик И.Г.Петровский. Благодаря их помощи предложение получило поддержку на самом высоком государственном уровне.

11 марта 1970 года вышел приказ по МГУ: «Открыть с 16 марта 1970 года в Московском университете факультет Вычислительной Математики и Кибернетики».

Этим приказом устанавливалась структура нового факультета, предусматривавшая 12 кафедр и Вычислительный центр, который передавался из состава Механико-Математического факультета.

Обязанности декана факультета Вычислительной Математики и Кибернетики возлагались на академика Тихонова Андрея Николаевича. Заместителем декана по научной работе был назначен И.С.Березин. На посту директора ВЦ проф. И.С.Березина сменил В.В.Воеводин (1970–1978 гг.) – впоследствии академик РАН.

В 1971 г. вышел приказ МинВУЗа СССР, согласно которому ВЦ был реорганизован в Научно-исследовательский вычислительный центр (НИВЦ МГУ) на правах научно-исследовательского института, а в 1972 г. он был преобразован в институт I категории (в составе факультета ВМК).

Московский Государственный Университет имени М.В.Ломоносова

К 1980-м гг. НИВЦ приобрёл значительный кадровый и технический потенциал. Работы, связанные с Системой Коллективного Пользования (СКП) ЭВМ МГУ, всё в большей степени ставили его в положение общеуниверситетского центра. Основным техническим элементом СКП должна была стать глобальная сеть, связывающая между собой различные подразделения МГУ, а также каждое из них с НИВЦ, где предполагалось сосредоточить наиболее высокопроизводительную вычислительную технику. Деятельность по созданию СКП со стороны НИВЦ возглавил проф. Е.А.Гребеников (1978–1987 гг.), сменивший в 1978 г. на посту директора В.В.Воеводина.

К 1981 г. в НИВЦ МГУ функционировал мощнейший парк вычислительных машин в составе четырёх БЭСМ-6, двух ЕС-1022, Минск-32, двух малых ЭВМ «Мир-2» и ЭВМ «Сетунь-70». Институт стал одним из самых мощных вычислительных центров в стране.

В 1982 г. НИВЦ был выведен из состава факультета ВМК. Приказом Министерства высшего и среднего специального образования СССР №384 от 24 марта 1983 г. НИВЦ получил статус структурного подразделения МГУ с правом юридического лица.-------------------------------

Источник материала: Энциклопедия Московского университета: Научно-исследовательский вычислительный центр / Под общей редакцией директора НИВЦ, профессора А.В.Тихонравова. – М.: МАКС Пресс, 2005. – 264 с.Вопрос 8 из 10

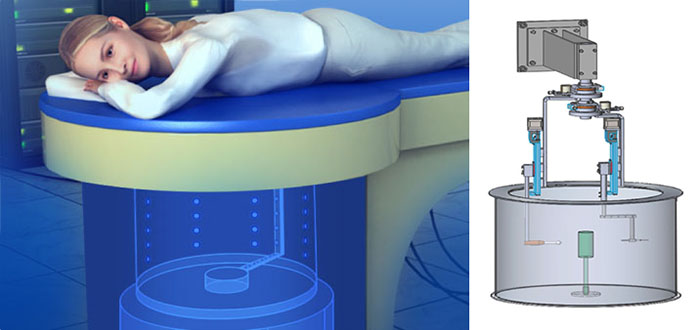

Одной из важнейших задач современной медицины является разработка принципиально новых методов диагностики. В каком подразделении МГУ ведутся разработки 3D ультразвукового томографа для диагностики рака молочной железы, изображённого на рисунке?

1. Медицинский Научно-Образовательный Центр (МНОЦ) МГУ им. М.В.Ломоносова

2. Биологический факультет МГУ им. М.В.Ломоносова

3. Научно-Исследовательский Вычислительный Центр (НИВЦ) МГУ им. М.В.Ломоносова

4. Факультет Фундаментальной Медицины МГУ им. М.В.Ломоносова

Правильный ответ: 3. Научно-Исследовательский Вычислительный Центр (НИВЦ) МГУ им. М.В.Ломоносова

https://rcc.msu.ru/ru/patent-na-3d-ultrazvukovoy-tomograf-dlya-diagnostiki-raka-molochnoy-zhelezy

В 2020 году cотрудниками НИВЦ МГУ под руководством Гончарского Александра Владимировича был получен Евразийский патент № 036092 «Способ получения 3D ультразвуковых томографических изображений и устройство для его осуществления». Одно из основных приложений этой технологии – создание ультразвуковых томографов для ранней дифференциальной диагностики онкологических заболеваний молочной железы. Эта задача является важнейшей медицинской проблемой современности.

Патент является результатом длительных исследований, направленных на разработку принципиально нового типа томографа, использующего ультразвуковые источники излучения.

В медицинских исследованиях томографические методы уже давно используются для диагностики. Наиболее информативным томографическим методом для диагностики рака молочной железы является позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ). Недостатком этого метода является необходимость использования изотопа, потому ПЭТ нельзя использовать для регулярных многократных обследований. Аналогичные проблемы существуют с использованием КТ и МРТ. Разрабатываемые ультразвуковые томографические методы безвредны для человека и могут использоваться для регулярных обследований.

Разрабатываемые ультразвуковые томографы принципиально отличаются от широко распространённых в медицине приборов для ультразвуковых исследований (УЗИ-приборов). УЗИ-приборы позволяют формировать только изображение границ неоднородностей в исследуемом. Разрабатываемые томографические методы позволяют с высоким разрешением восстанавливать внутреннюю структуру исследуемых объектов, поэтому настоящее исследование имеет фундаментальное значение для вычислительной диагностики.

Промышленно выпускаемых ультразвуковых томографов в настоящее время не существует.

Интенсивные работы по разработке ультразвуковых томографов ведутся в США, Германии. Одной из основных проблем является разработка эффективных высокопроизводительных алгоритмов решения полностью трёхмерных нелинейных обратных задач ультразвуковой томографии. В отличие от разработок США, Германии у авторов настоящего исследования в основе лежат полученные авторами формулы для прямого вычисления градиента функционала невязки. Предложен эффективный поэтапный итерационный метод приближённого решения обратной задачи.

Такие задачи требуют огромных объёмов вычислений. Поэтому для решения обратных задач волновой томографии используется суперкомпьютер «Ломоносов-2» Центра коллективного пользования сверхвысокопроизводительными вычислительными ресурсами МГУ имени М.В.Ломоносова. В патенте предложена архитектура GPU кластера, который может выполнять функции супервычислителя в составе ультразвукового томографа.

В настоящее время авторами патента разрабатывается экспериментальный вариант 3D ультразвукового томографа для диагностики новообразований молочной железы. Экспериментальный вариант такого томографа будет установлен в Медицинском научно-образовательном центре МГУ имени М.В.Ломоносова для клинических испытаний.Вопрос 9 из 10

МГУ имени М.В.Ломоносова — лидер образования, просвещения, науки и культуры.

У МГУ есть 6 зарубежных филиалов (в Нур-Султане, Ташкенте, Баку, Душанбе, Ереване, Копере) и два российских (В Севастополе и Сарове). Ориентир и главная цель всех филиалов – сохранение принципов классического фундаментального образования при реализации учебных программ и подготовка востребованных и высококвалифицированных специалистов для этих стран.

В каком из филиалов МГУ прошёл первый набор студентов/магистрантов в 2021 году?

1. в филиале МГУ в г. Копере (Словения)

2. в филиале МГУ в г. Севастополе

3. в филиале МГУ в г. Баку

4. в филиале МГУ в г. СаровеПравильный ответ: в филиале МГУ в г. Сарове

Одно из самых важных событий 2021 года – создание в Сарове Национального центра физики и математики и открытие там филиала МГУ. Этот проект реализуется при прямом взаимодействии с РАН, Курчатовским институтом, МГУ и правительством России. Предполагается, что центр станет точкой притяжения учёных и молодых специалистов из вузов и образовательных центров России.

Предлагаем прочитать интервью «Государство нуждается в лидерах» с Владимиром Валентиновичем Воеводиным, директором Научно-исследовательского вычислительного центра МГУ имени М.В.Ломоносова, руководителем дирекции по организации Филиала МГУ-Саров.

https://scientificrussia.ru/articles/gosudarstvo-nuzhdaetsya-v-liderah-intervyu-s-v-v-voevodinym

С 1 сентября 2021 г. в филиале МГУ в Сарове началось обучение первых 50 магистрантов.

Будущий век – это время современных технологий. Физика и математика – это основные науки, на которых современные технологии держатся. С самого начала Правительство России сделало акцент на подготовке специалистов, которые могут эффективно работать в таких областях. Мы говорим про высокотехнологичную экономику, высокотехнологичное государство. Это означает, что государство нуждается в лидерах, в высокотехнологичных лидерах. И в данном случае, акцент ещё и на глубоком знании фундаментальной науки, потому что только люди, знающие и понимающие фундаментальную науку, могут принимать правильные технологичные решения.

Важная роль в образовательном процессе в филиале МГУ в Сарове отведена НИВЦ МГУ.

Научно-исследовательский вычислительный центр МГУ – это крупный научный институт, входящий в структуру МГУ имени М.В.Ломоносова, лидер российской суперкомпьютерной области, обладающий мощным кадровым потенциалом и солидным заделом в ряде вычислительно ёмких научных направлений, обеспечивающий эффективное функционирование суперкомпьютерных систем МГУ. Использование суперкомпьютерных систем неразрывно связано с подготовкой специалистов в данной области.

При ключевой роли НИВЦ МГУ, в Москве проводятся регулярные научные и научно-образовательные мероприятия по основным направлениям деятельности института. Среди них – семинары, имеющие общеуниверситетское, общемосковское и общероссийское значение, с участием приглашённых докладчиков из других городов и стран. НИВЦ МГУ обладает богатым опытом проведения ключевых для России ежегодных мероприятий по суперкомпьютерной тематике мирового уровня:

«Суперкомпьютерные дни в России» (https://russianscdays.org)

«Международная суперкомпьютерная академия» (https://academy.hpc-russia.ru)

В рамках университета НИВЦ стал головным подразделением в выполнении национального проекта «Создание системы подготовки высококвалифицированных кадров в области суперкомпьютерных технологий и специализированного программного обеспечения».Вопрос 10 из 10

Орден Ленина является высшей наградой СССР за особо выдающиеся заслуги в революционном движении, трудовой деятельности, защите социалистического Отечества, развитии дружбы и сотрудничества между народами, укреплении мира и иные особо выдающиеся заслуги перед Советским государством и обществом.

Кто из сотрудников НИВЦ МГУ за работы в области вычислительной техники награждён орденом Ленина?

1. Березин Иван Семёнович

2. Рябов Геннадий Георгиевич

3. Жоголев Евгений Андреевич

4. Брусенцов Николай Петрович

Правильный ответ: Рябов Геннадий Георгиевич (15.01.1936 – 18.04.2020) награждён в 1987г.

Рябов Геннадий ГеоргиевичРябов Геннадий Георгиевич (15.01.1936 – 18.04.2020) – советский и российский математик, специалист в области прикладной математики и вычислительной техники, директор ИТМиВТ имени С.А.Лебедева РАН (1984-2005), член-корреспондент АН СССР (1984), член-корреспондент РАН (1991). Профессор (1991) кафедры автоматизации систем вычислительных комплексов факультета ВМК (1986‒2020). Заведующий лабораторией методов компьютерной визуализации НИВЦ МГУ (2000‒2020). Работы Г.Г. Рябова в области вычислительной техники отмечены орденами Ленина (1987), Трудового Красного Знамени (1978) и рядом медалей. Лауреат Государственной премии СССР (1974), лауреат премии НАНУ им. С.А. Лебедева АН СССР (1989), Заслуженный деятель науки РФ (1999).

Геннадий Георгиевич принадлежал к блестящей плеяде советских ученых, обеспечивших прорыв в области разработки вычислительной техники и ее применений. В период 1958–1962 гг. он был одним из ведущих разработчиков программы управления полётом противоракеты в реальном времени. Эта работа завершилась 4 марта 1962 года первым в мировой практике успешным перехватом головной части баллистической ракеты.

С 1963 года Г.Г. Рябов одним из первых в стране разрабатывает математический фундамент для создания алгоритмов и программ автоматизированного проектирования ЭВМ с помощью ЭВМ. За эти работы Г.Г. Рябову в составе авторского коллектива была присуждена Государственной премия СССР за 1974 год. Бурное развитие этого направления привело к созданию систем с широким использованием интерактивных методов на этапе логического проекта и выпуску полного комплекта конструкторской документации для заводов-изготовителей вычислительной техники. Такой подход полностью себя оправдал при разработке БЭСМ-6, «Эльбрус-1», «Эльбрус-2». В 1984 году итоги этих работ были подведены им в докторской диссертации «Научные основы создания комплексных систем автоматизации проектирования высокопроизводительных вычислительных ЭВМ».

Усилиями специалистов Института были созданы электронно-вычислительные машины, ставшие в свое время государственным промышленным стандартом и основой для таких стратегических систем, как Система противоракетной обороны (ПРО), Система предупреждения о ракетном нападении (СПРН), Система контроля космического пространства (СККП) и др.

Созданные в период 60–80-х годов вычислительные машины серии БЭСМ, уникальные комплексы «Эльбрус-1», «Эльбрус-2» и другие ЭВМ (всего более 20 типов), в составе систем обеспечили решение важнейших оборонных и научных задач. Более 70 специалистов Института стали лауреатами различных премий — Ленинской, Государственной, Совета Министров. С 1987 Рябов Г.Г. был генеральным конструктором первой отечественной суперЭВМ - «Эльбрус-2». Под его руководством в 1992 году была завершена разработка суперЭВМ «Эльбрус-3» с пиковой производительностью св. 1 млрд операций в секунду.

Викторина - страница подробных ответов

-

Запись лекции Суперкомпьютерный комплекс МГУ

Александр Антонов, к.ф.м.н., ведущий научный сотрудник

Контакты

119234, Российская Федерация, Москва, ГСП-1, Ленинские горы, дом 1, стр. 4, НИВЦ МГУ

+7 495 939-5424,

Подробнее

ОБЛАКО ТЕГОВ

3D изображения 270-летие Московского университета 300 лет РАН Земная система Ломоносовские чтения Минобрнауки Научная Россия Научно-методологический семинар НИВЦ МГУ РНФ Семинар Фонд автоматическое реферирование анализ информационных ресурсов аспиранты и студенты благодарность влияние климата вычислительно-информационные технологии вычислительные методы геофизические процессы государственная награда защита диссертации интервью информационные системы информационные технологии климатическая система компьютерная лингвистика конгресс конкурс конкурс РНФ конкурс статей конкурсы президенские конференция лекция марафон математическое моделирование международная конференция методы машинного обучения моделирование Земной системы молекулярное моделирование молекулярный докинг молодежный конкурс молодые сотрудники молодые ученые награждение наука наука и образование научный журнал научный конкурс образование параллельные вычисления персонализированная медицина почетная грамота премия премия Ломоносова производство лекарств промышленность стипендия супекомпютер суперкомпьютер суперкомпьютерное моделирование суперкомпьютерные дни суперкомпьютерные технологии суперкомпьютерный комплекс суперкомпьютерный центр МГУ ученый совет цифровизация школа школа-семинар экология экспериментальная лингвистика эстафета

Все материалы сайта НИВЦ МГУ доступны по лицензии: